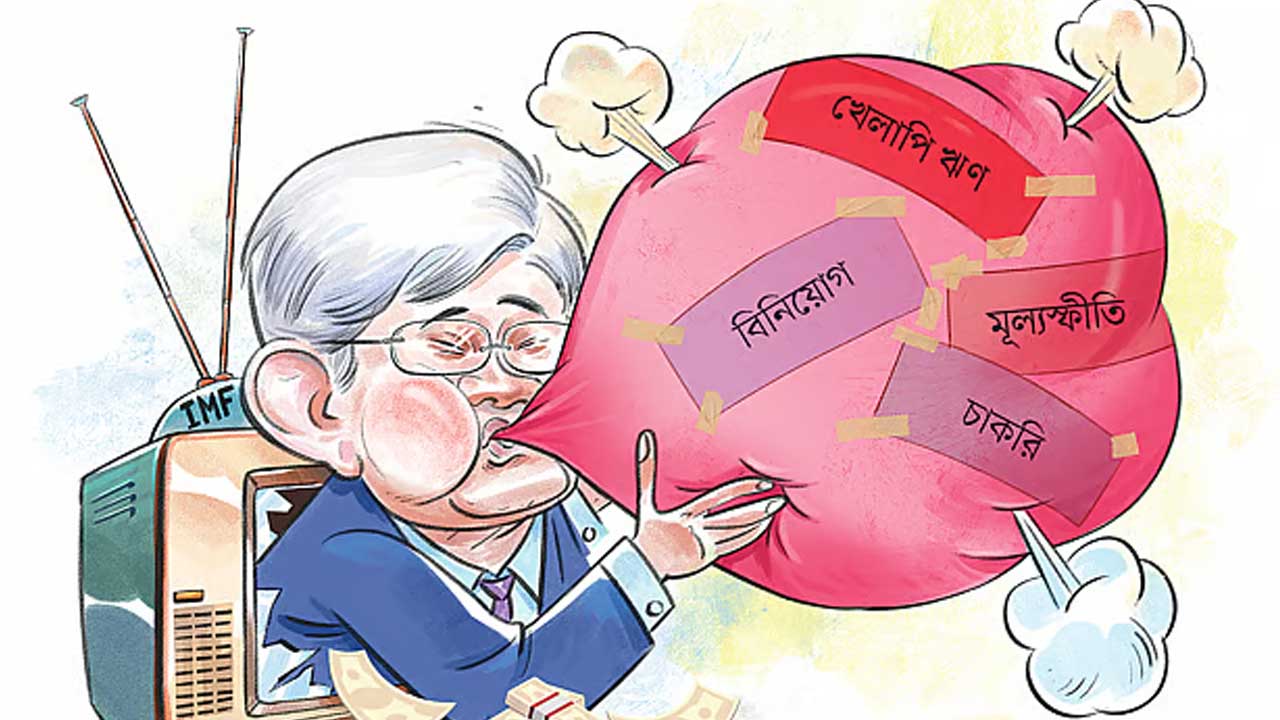

বর্তমানে দেশের রাজনীতি, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে অস্থিরতা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়ছে। অর্থাৎ অর্থনীতির ক্ষেত্রে একধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। এ অবস্থায় প্রস্তাবিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ৬ দশমিক ৫ শতাংশের মধ্যে রাখার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ লাখ ৬৯ হাজার কোটি টাকা। এটি অবাস্তব। কারণ, বর্তমানে মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের ওপরে রয়েছে।

এরপরও এ মুহূর্তে সব ধরনের পণ্যের দাম বাড়ছে। আগামী দিনে চাহিদার বিপরীতে পণ্যের সরবরাহ বাড়বে, এমন কোনো লক্ষণ নেই। ফলে এবারের বাজেটে মূল্যস্ফীতির যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটি বাস্তবসম্মত নয়। এছাড়া রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ লাখ ৬৯ হাজার কোটি টাকা। এটি অসম্ভব। কারণ, একদিকে বিনিয়োগ নেই।

আগে যারা বিনিয়োগ করেছেন, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ভালো নয়। অপরদিকে যারা রাজস্ব আদায় করবে, সেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) দুইভাগ করা হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। এটি রাজস্ব আয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ফলে প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবায়ন বড় চ্যালেঞ্জ।

এর একটু ব্যাখ্যা করি। যেমন: দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়লে মানুষের আয় বাড়ে। এতে সরকারের করও বাড়ে। অর্থাৎ সরকার বাড়তি রাজস্ব পায়। এছাড়া বিনিয়োগের কারণে বিভিন্ন পণ্যের আমদানি-রপ্তানি হয়। এর মাধ্যমে সরকার শুল্ক কর পায়। রাজস্ব আয়ে এই শুল্ক বড় ধরনের ভূমিকা রাখে। কিন্তু বিনিয়োগ না থাকায় এ খাতে তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। অপরদিকে এমনিতেই রাজস্ব আদায় কম। এরপর এনবিআর-এর বিভক্তির কারণে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা আন্দোলন করছেন। অর্থাৎ যেসব কর্মকর্তা রাজস্ব আদায় করবেন, তাদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। এ অবস্থায় কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ রাজস্ব আদায় সম্ভব নয়।

এছাড়া বাজেটে বিনিয়োগ বাড়ানোর তেমন কোনো পদক্ষেপ নেই। কিন্তু বেসরকারি বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২৪ দশমিক ৩১ শতাংশ। এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব নয়। কারণ, বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিবেশ দীর্ঘদিন একই অবস্থায় আছে। সেখানে তেমন কোনো উন্নত হয়নি।

বিশ্বব্যাংকের ইজ অব ডুয়িং বিজনেস রিপোর্টে (সহজে ব্যবসা করার সূচক) বাংলাদেশের অবস্থা উন্নতি হয়নি। অর্থাৎ যেসব বিদেশি বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবেন, তাদের আস্থা বাড়েনি। এছাড়াও বর্তমানে রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রশাসনে অস্থিরতা চলছে। এটি বাজেট বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তবে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ দশমিক ৫০ শতাংশ। এটি খুব বেশি অবাস্তব নয়। কারণ, বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলও (আইএমএফ) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে। সেক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্যমাত্রার মিল রয়েছে।

আমার বিবেচনায়, এবারের বাজেটে অন্যতম চ্যালেঞ্জ রাজস্ব আদায়। কারণ, দেশে জিডিপির তুলনায় কর আদায় তুলনামূলকভাবে অনেক কম। পৃথিবীর যেসব দেশে কর-জিডিপি অনুপাত সবচেয়ে কম, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কর আদায়ের হার বাড়ছে না। উলটো এ অনুপাত আরও কমছে। এটি খুবই উদ্বেগজনক। রাজস্ব খাতে ব্যর্থতার কারণে বাজেটে যেসব খাতে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন, সেখানে ব্যয় বাড়ানো যাচ্ছে না। দেশে বিদ্যমান আর্থসামাজিক অবস্থায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি খাতে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন। কিন্তু আর্থিক স্বল্পতায় তা বাড়ছে না। ফলে রাজস্ব বাড়ানোর জন্য অবশ্যই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এজন্য বর্তমান করদাতাদের ওপর চাপ না বাড়িয়ে নতুন করদাতা শনাক্ত করা জরুরি। তাদের কর নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে। অর্থাৎ করের হার না বাড়িয়ে আওতা বাড়াতে হবে।

অন্যদিকে করফাঁকি রয়েছে। যেমন ভ্যাট আদায়ের ক্ষেত্রে অনেক দোকানদার রসিদ দেয় না। তারা টাকা আদায় করলেও সরকারের কোষাগারে জমা দেয় না। আয় করের ক্ষেত্রে যাদের টিআইএন (করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর) আছে, আয়কর রিটার্ন জমা দেয় তাদের অর্ধেক। বাকি অর্ধেককে কেন পাওয়া যাচ্ছে না, তা আমার কাছে বোধগম্য নয়। ফলে আমাদের করদাতা বাড়ানো জরুরি। তবে এক্ষেত্রে এনবিআর কর্মকর্তাদের দক্ষতার অভাব, না তারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত-সেটি ভেবে দেখা দরকার।

লেখক: অর্থ উপদেষ্টা, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার

প্রথম প্রকাশ : যুগান্তর

মন্তব্য করুন