বাঁকুড়া জেলার আট-দশটা গ্রামের থেকে একটু আলাদা বালিয়াতোড়। সবাই মিলেমিশেই বসবাস করে সেখানে। অধিকাংশই পটুয়া। সারা দিন আঁকাআঁকি নিয়ে তাদের ব্যস্ততা। পটুয়াদের সে ব্যস্ততা প্রায়ই আগ্রহ নিয়ে দেখতে আসে এক বালক। মোটামুটি অবস্থাসম্পন্ন কায়স্থ রামতরণ রায়ের ছেলে সে। দিন যায়, সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে আগ্রহের পারদ। ছেলের কাণ্ড কিন্তু রামতরণের নজর এড়ায় না। তিনি পুত্রকে ভর্তি করিয়ে দেন কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টে। রামতরণ সেদিন কি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, তার সেই ছেলেটা বাংলার শিল্পকলায় নতুন বাঁক নির্ধারণ করেছে? পরবর্তী প্রজন্ম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তার নাম? যামিনী রায় এখনো এমন এক নাম, যিনি বাংলার প্রায় হারাতে বসা লোকজ চিত্রকলায় নতুন রুহ ফুঁকে দিয়েছিলেন।

যামিনী রায়ের জন্ম ১৮৮৭ সালের ১১ এপ্রিল। আর্ট কলেজে তিন বছর অতিক্রান্ত না হতেই তাকে পড়তে হয় অর্থকষ্টে। পয়সার জন্য বেছে নিতে হয় বেখাপ্পা কাজও। থিয়েটার কোম্পানিতেও কাজ করেছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা সমাপ্ত করেন ১৯১৬ সালে। বিয়েটাও করে ফেলেছিলেন এর মধ্যে, স্ত্রী অমিয়সুন্দরী দেবী। তবে এত কিছুর মধ্যেও তিনি শিল্প থেকে দূরত্ব তৈরি হতে দেননি। শাস্ত্রীয় বিদ্যার পাশাপাশি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন পোর্ট্রেট শিল্পী হিসেবে। কিছু ফিগারেটিভ আর্টও করেছেন সময়টাতে। সাঁওতাল সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে তার অঙ্কন লাভ করে বেশুমার প্রশংসা। কেবল ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া না; ঝুলিতে উঠেছে ভক্তদের ভালোবাসা। যদিও শিগগিরই বুঝতে পারেন তার জন্য অপেক্ষা করছে স্বতন্ত্র স্বর।

তৈলচিত্র ত্যাগ করে পোর্ট্রেট করার সিদ্ধান্ত নেয়ায় তাকে কিছুটা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তার বড় অংশটাই অর্থনৈতিক। কিন্তু জেদি কিংবা নাছোড়বান্দা, যেটাই বলা হোক তাকে, ক্রমে সে স্বভাবটাই আত্মপ্রকাশ করতে থাকল। বিদ্যমান ধরনকে অনেকটা চ্যালেঞ্জ করতে থাকলেন তিনি। বিষয়বস্তু ও রঙ নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান হতে থাকল তার মুন্সিয়ানা। সম্ভবত এ সময় থেকেই তার সঙ্গে একাডেমিক আঁকাআঁকির দূরত্ব বাড়তে থাকে। বরং ঘনিষ্ঠ হতে থাকেন লোকজ চিত্রকলার সঙ্গে। কালীঘাট ও পূর্ব এশিয়ার চিত্রকলা এক্ষেত্রে তার জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে বলে দাবি করলে খুব একটা মিথ্যা বলা হবে না।

বিশ শতকের প্রথম দশক ছিল রাজনৈতিকভাবে টালমাটাল। শিল্পী হিসেবে সেই অস্থিরতা তার মধ্যেও দৃশ্যমান। ১৯২৪ সালের পর থেকে তিনি বেছে নিতে শুরু করেন ক্যালিগ্রাফিক লাইন। যদিও পর্বটা খুব বেশি দীর্ঘ হয়নি। শেকড়ের কাছে ফিরে আসতে থাকেন ক্রমেই। বদলাতে থাকে রঙের ব্যাকরণ। বদলায় ফর্ম, লাইন আর কালার। যামিনী রায়ের প্রথম একক প্রদর্শনী হয় ১৯২৯ সালে, গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে। ১৯৩৭ সালে ক্ষীতিশ চন্দ্র রায়ের স্টুডিওতেও প্রদর্শনী হয়। তবে সবচেয়ে বড় প্রদর্শনীটি হয় ১৯৩৮ সালে কলকাতার ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টে। এ তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীর মধ্যবর্তী পুরো সময়টা তিনি পরীক্ষা চালিয়েছেন রঙ নিয়ে।

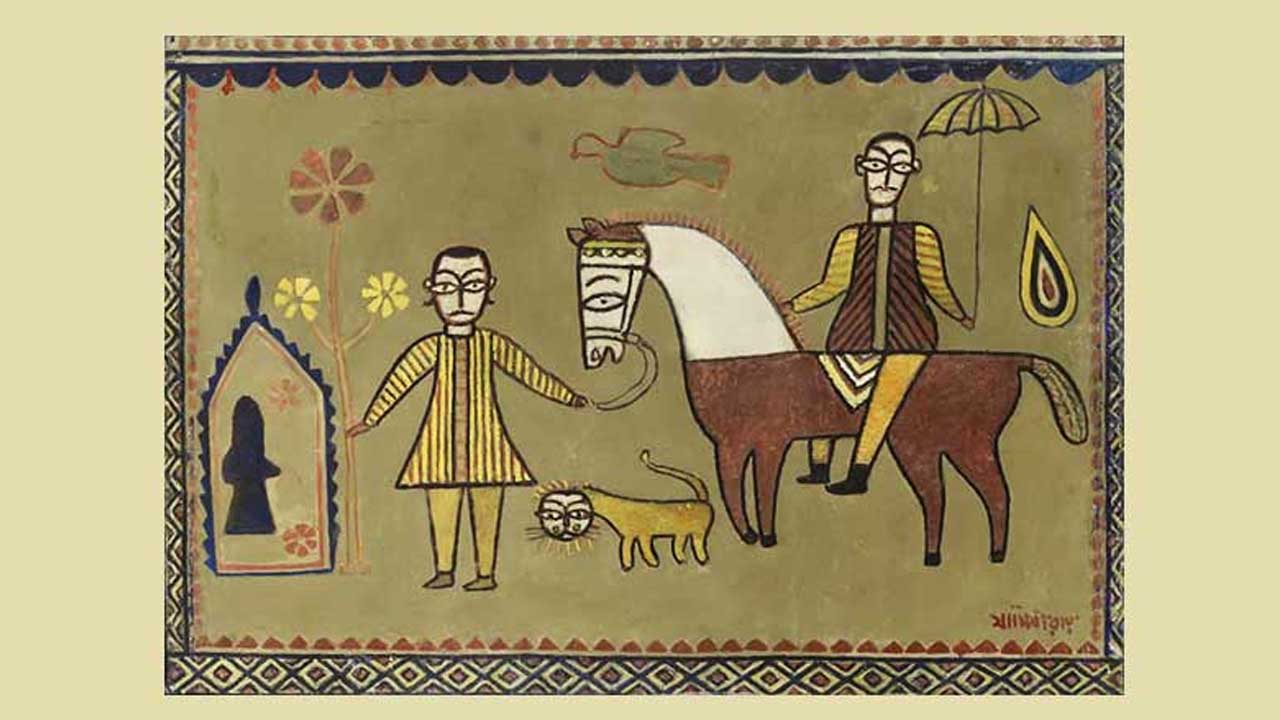

যামিনী রায় ১৯০৬-১৪ সাল পর্যন্ত কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ইউরোপীয় একাডেমিক রীতিতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। সময়টা নেহাত কম নয়। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি ইতালীয় শিল্পী গিলার্দি ও পরে অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের সংস্পর্শে আসেন। পরিচয় ঘটে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শিল্পের কলাকৌশলের সঙ্গে। প্রথম দিকে পাশ্চাত্য রীতিতে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। এ সময় তার ওপর তাসির ছিল পোস্ট-ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পী সেজান, ভ্যান গঘ ও গগ্যাঁর। কিন্তু ক্রমে নব্য-বঙ্গীয় রীতির ব্যঞ্জনায় বাংলার মানুষের জীবন ও জীবিকার দৃশ্যকে তিনি ক্যানভাসে জীবন্ত করে তুলতে প্রয়াসী হন। ফলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিল্পরীতি ও নিজস্ব বোধের মিশেলে উঠে আসে লোকশিল্পের সারল্য, বলিষ্ঠ ভাব, সমতলীয় রঙ ও সুদৃঢ় রেখা। শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় একাডেমিক রীতির আড়ম্বরপ্রিয়তা পরিহার করে দেশজ সরল রীতিতে চিত্র নির্মাণে ব্রতী হন।

যামিনী রায় বালিয়াতোড় গ্রামের আশপাশের গ্রামগুলোর সাঁওতাল জীবন, সাঁওতাল জননী ও শিশু, মাদলবাদনরত সাঁওতাল, নৃত্যরত সাঁওতালকে বিষয়বস্তু বানিয়েছেন অনায়াসে। সুদীর্ঘ ৫০ বছরের অভিযাত্রায় যামিনী রায় সামনে এনেছেন নিজস্ব উদ্ভাবিত শৈলী বা চিত্রভাষা। শৈলীর নাম তিনি দিয়েছিলেন ফ্ল্যাট টেকনিক। পটুয়াদের শিল্পকর্মের মতো ধনী-নির্ধন সবার কাছে যাতে তার চিত্র সহজলভ্য হয়, সেজন্য তিনি প্রচেষ্টা চালান। চিত্রকে স্বল্পমূল্য ও সহজলভ্য করার জন্য তিনি ভূষোকালি, খড়িমাটি, বিভিন্ন লতাপাতার রস থেকে আহরিত রঙ ও দেশজ উপাদান ব্যবহার করতেন। পটচিত্রের আদলে নির্মিত প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর সেসব চিত্রকর্ম আজও শিল্পামোদী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

খ্যাতি প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে তার চিত্রকর্মের চাহিদাও বেড়ে যায়। আসতে থাকে স্বীকৃতি ও সম্মাননাও। ভারত সরকার ১৯৫৫ সালে তাকে পদ্মভূষণ স্বীকৃতি দেয়। ঠিক পরের বছর তাকে ললিতকলা একাডেমি ফেলো নির্বাচিত করে। ১৯৬১ সালে তাকে বিশেষ সম্মাননা দেয়া হয় চিত্রকলায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে। ষাটের দশকেই তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে শুরু করে। ফলে তার পরীক্ষা মন্থর হয়ে পড়ে। এ সময়েই তিনি মোজাইক-সদৃশ পেইন্টিংয়ের দিকে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। মূলত এক্ষেত্রে তার অনুপ্রেরণা ছিল রেনেসাঁপূর্ব বাইজেন্টাইনের মোজাইকে করা চিত্রকলা। অবশ্য যামিনী রায় এর সঙ্গে নিজের শিল্পবোধ কিছুটা যোগ করেছিলেন। ১৯৭২ সালে মারা যান তিনি। তার চার বছর পর তথা ১৯৭৬ সালে ভারত সরকার তার কাজকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

প্রথম প্রকাশ: বণিক বার্তা

মন্তব্য করুন